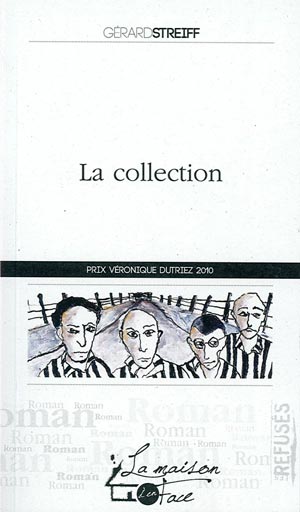

La collection

Gérard Streiff

« Tout a déjà été dit, mais comme personne n’écoute, il faut toujours recommencer »

André Gide

Résumé

4 de couverture

Week-end noir en Alsace. Un fois l’an, des anciens de 1968 ont rendez-vous du côté de Strasbourg, pour une séquence nostalgie. Cette année, il y a là un flic dont l’enquête patine ; un cinéaste qui lutte contre l’omerta locale ; un toubib qui a viré humanitaire ; et une trentenaire, une journaliste parisienne. Tous se retrouvent au « Jérusalem », le dernier café d’un village à la casse, hanté par d’étranges randonneurs.

Etait-ce une si bonne idée de se réunir là ? A croire que leur rencontre réveille les démons et ravive les souvenirs, du temps où la SS dirigeait l’université alsacienne et voulait y créer un musée pas tout à fait comme les autres.

1

Vendredi 13 mai

16h

Une odeur aigrelette emplit l’appartement. Le capitaine Cesare Boreli a l’impression de pénétrer dans un laboratoire de la « Crim ». Il y a dans l’air un remugle entêtant sur lequel il n’arrive pas à mettre un nom. A première vue, tout est vieux ici, les fauteuils avachis, les tapis élimés, les étagères bancales, les livres lustrés, les boiseries patinées, les luminaires rococos. Le lieu baigne dans un ton ocre brun ou plus exactement caramel.

Le flic s’arrête, fait craquer ses doigts, l’un après l’autre ; il commence par la main gauche, il fait ça méthodiquement. C’est une manie chez lui. Chaque fois qu’il est en face d’un problème, un gros, il se désarticule méticuleusement les phalanges ; on dirait qu’il remonte sa machine interne, son boîtier personnel.

Mme Wenger, la concierge, une femme replète et remuante, le regarde faire avec une mine pincée. Elle l’attend. Sa gymnastique manuelle terminée, il colle au train de la bignole. Elle en tremble d’excitation.

Un long et large couloir, mansardé, fait office de salon. Sur la droite, trois fenêtres de forme ovale donnent sur un ciel gris-bleu où paressent de gigantesques cumulus. Boreli trouve que l’un d’eux ressemble à sa chatte, Zoé, un animal tout en longueur.

De l’autre côté du corridor, une succession de portes sont grandes ouvertes. La grosse femme bredouille :

– Ça fait une semaine qu’on n’avait plus vu le docteur.

Une pause. Elle semble économiser ses informations.

– Enfin, on dit le docteur Kougelman, Ernest Kougelman, mais on sait même pas s’il l’était vraiment, docteur.

– Vous voulez dire ?

– Il n’a jamais été foutu de me donner le moindre conseil. Ce qui est sûr, c’est qu’il a passé sa vie à travailler à l’Hôpital. Même après sa retraite, il continuait de s’y rendre. Il n’a renoncé à cette habitude que ces derniers temps. Parce qu’il avait du mal à arquer. Pensez, avec l’âge !

– Ça lui faisait combien ?

– C’est bien simple, il a fêté ses quatre vingt cinq ans au début de cette année.

Ce relent... Ce doit être un désinfectant, rumine le capitaine qui s’entend questionner, machinal :

– Il avait de la famille ?

– Je crois pas, je lui ai jamais vu de visites !

– Il sortait ?

– Tous les jours. Il allait du côté de la Petite France. D’ordinaire, il venait taper à ma porte avant sa balade.

– Donc vous l’avez plus vu depuis une semaine.

– C’est exact.

– Et vous ne vous êtes pas inquiétée de ne plus le voir ?

– Ben…

– Huit jours, c’est long tout de même !

– C’est la faute au pont !

Le 8 mai tombait un mercredi, elle en avait profité pour prendre quelques jours, aller voir ses enfants, du côté de Schirmeck.

– Ça s’est pas bien passé d’ailleurs…

– Quoi donc ?

– Avec mes gosses ! Des bohèmiens, je vous dis ! Si j’avais su, j’aurais mieux fait de rester ici… Le docteur serait peut être encore là. Et puis l’ambiance !

– Dans la famille ?

– Non, à Schirmeck ! Avec la profanation du cimetière ! Ils parlaient que de ça, en ville ! Il y avait des horreurs peintes sur les tombes ! Des croix gammées, des trucs nazis…c’était dans la presse. Vous avez pas vu ?

La concierge regarde le flic, étonnée ; il ne lui inspire vraiment pas confiance.

– Bref, je suis rentrée ce matin. J’ai fait le tour de l’immeuble, question d’habitude…Il y avait de l’eau sur le pallier du docteur. Ça sentait drôlement. Je sonne, je sonne, personne. Mais j’ai pris le double des clés et c’est comme ça…

Elle ne termine pas sa phrase.

– Il doit être dans un sale état.

– Qui ?

– Ben, le docteur ! Après une semaine ?!

– Au contraire.

– Comment ça, au contraire ?

– Vous allez voir…

Boreli remarque au mur un crucifix où est fiché du buis séché. L’image fait tilt. Il repense à l’école primaire, il y a un siècle de cela. Les curés ici assurent le catéchisme en classe ; le concordat, comme on dit. La séparation de l’Eglise et de l’Etat, c’est bon pour le reste de la France. Chaque lundi matin, la visite du prêtre était au programme ; on pouvait à la rigueur en être dispensé mais sa mère avait insisté pour qu’il y aille, son père avait laissé faire, comme d’habitude…Quand le directeur reprenait possession des lieux, il se gardait bien de croiser l’ecclésiastique ; simplement, il criait en traversant la salle d’un pas décidé : « Ouvrez les fenêtres, ça sent le corbeau ! ». Ce rituel était immuable.

« Ça sent le corbeau ! ». Le flic répète à haute voix le cri de guerre du vieux dirlo laïquart. Madame Wenger sursaute, le dévisage.

− Le corbeau ?

− Non, rien, faites pas attention.

La première porte sur leur gauche ouvre sur la salle de bains. Un petit néon, au dessus du lavabo, clignote de manière capricieuse et projette par intermittence une lumière crue dans la pièce ; le tube devait être naze. Dans la baignoire, à moitié pleine, tournoie mollement une escouade de poissons rouges.

– C’est quoi ça ?

– Ses poissons.

– Je vois bien.

Le flic s’approche, détaille les bestioles :

– Je peux même vous dire que ce sont des carassins ou des cyprins dorés. Mais qu’est-ce qu’ils foutent là ?

– Justement…

Elle n’en dit pas plus. Mais il sent la grosse femme de plus en plus agitée.

– Le pépé se lançait dans la pisciculture ?

Elle se contente de hausser les épaules. Il l’énerve. Il le sent. Il en rajoute.

– Attendez, laissez moi deviner… C’est un croisement de carpes miniatures et de piranhas et ils ont bouffé leur proprio ?

La dame s’émeut.

– Monsieur Baraoui…

– Boreli.

Les poissons cependant ont l’air affamé, son hypothèse n’est pas la bonne. Déjà la concierge est repartie plus avant. Elle est potelée de partout. A chaque mouvement, sa silhouette frissonne, parcourue par une légère onde. Mais il y a comme un petit retard de l’emballage sur le mouvement, comme si son enveloppe dodue avait un peu de mal à suivre le geste. Le flic s’amuse de ce manque de synchronisme. Dame Wenger ressemble à cette femme de ménage du commissariat central, qui a un peu la même corpulence et que tout le monde surnomme, affectueusement, « Flandy ».

Le tapis du couloir est spongieux ; chaque pas provoque un petit bruit indécent de succion. A l’entrée du bureau, la pipelette se fige, muette, et d’un geste théâtral, elle désigne quelque chose de son bras gauche dressé. Arrivé à sa hauteur, Boreli en oublie presque qu’il patauge dans la mélasse, tant le spectacle est médusant. Au centre de la pièce trône un aquarium de dimensions impressionnantes, le genre d’appareils qu’on voit plus volontiers chez les poissonniers des Halles ou dans les restaurants spécialisés, dans l’entrée des « Trois lotus » par exemple, le Chinois de son quartier, que chez un particulier. Une forme molle et blanchâtre s’étale derrière la surface vitrée, immergée. La dame renifle :

– Le docteur !

Sa voix dérape dans les aigus.

Un mouchoir sur le nez, le flic s’approche lentement et fait le tour du réservoir. Appliqué, comme un esthète tournant autour d’une œuvre d’art, il opine doucement du chef. Le pépé, nu comme un ver, ressemble à un vieux bébé qui aurait retrouvé sa position originelle, dans son sarcophage de verre. Le corps est lesté par des haltères au fond de son bocal. Le visage est pressé contre la paroi ; toute sa partie droite est plissée, dans une grimace hideuse, la bouche ouverte, tordue, la langue tirée, pointue, la joue écrasée, le nez se ratatinant, les paupières fermées. En pivotant légèrement, Boreli croise l’autre œil du malheureux, exorbité celui là, qui le regarde avec un effroi définitif.

Le bonhomme a l’air parfaitement conservé.

Il règne dans la pièce un grand désordre ; tout l’attirail de l’aquarium, pierres, gravier, vrai corail et fausses plantes, est éparpillé au sol, lui-même encombré de bonbonnes. Le flic a du mal à échapper à la fascination de ce mort. Quand il revient dans le couloir, la concierge, effondrée, psalmodie devant une fenêtre à demi ouverte : « Pauvre docteur ! Le pauvre docteur ! ».

La vue plonge sur les berges de l’Ill et le carrefour de la Gallia, une brasserie d’étudiants. Sur le quai d’en face, on devine le fantôme d’une inscription sauvage des années soixante. Malgré des badigeonnages successifs pour camoufler le propos, la queue du slogan reste encore lisible : « … périr d’ennui ». Chaque fois qu’il croise ce mur, le capitaine se remémore toute la phrase : « Nous ne voulons pas d’un monde où la garantie de ne pas mourir de faim s’échange contre la certitude de périr d’ennui ». On n’avait pas peur de faire long à l’époque.

Selon un rituel matinal bien réglé, la rue s’active. Toute une humanité s’agite ferme ; les gens, comme dans un film en accéléré, s’affairent, traversent, trottinent, descendent des bus ou y montent ; tous sont en route pour le chagrin. Seuls à échapper à la fébrilité ambiante, des fantômes errent, devant un café kurde et un petit square, à droite. Le quartier est devenu le nouveau lieu de rendez vous des exilés orientaux, en partance pour Paris puis Londres. Une rangée d’arbres au feuillage vert foncé, en face du bistrot, portent, sur leurs plus hautes branches, de gros fruits ronds, insolites et multicolores ; ce sont les sacs de couchage que les migrants cachent dans la journée, à l’abri des prédateurs. La concierge suit son regard et bougonne. Il croit lire sur ses lèvres : « Des bougnoules ! ».

Il se souvient du regard qu’elle lui a jeté quand il s’est présenté tout à l’heure :

« Capitaine Boreli ».

Elle lui a lancé, sans réfléchir :

– Excusez moi mais j’attends la police !

– Je suis la police, madame.

Elle a vraiment eu l’air de trouver ça scandaleux mais elle marqua une pause avant de faire de nouveaux commentaires. Elle avait dû lui trouver un type sudiste trop prononcé avec ses cheveux ondulés, son teint mat, son nez trop grand, ses lèvres gourmandes. C’est vrai qu’il est roux : ça complique un peu l’identification. Et ça le sauve. Un italien roux, ça court pas les rues.

Le flic s’ébouriffe machinalement la tignasse. Combien de fois on lui a dit que le roux, jadis, c’était l’impur, le foyer sous la terre, les flammes de l’enfer ; c’était la couleur du dieu égyptien de la concupiscence. Le roux, c’est toujours la chaleur d’en bas, celle de la luxure, du désir. Le désir…

Madame Wenger l’avait alors dévisagé, les yeux ronds, et semblait ruminer : « Ça doit être comme ça partout maintenant, même dans la police. Surtout chez les Français de l’intérieur ! ». Elle n’avait pu s’empêcher de lui demander :

« Et vous êtes seul ?

– Mes collègues arrivent. Le parquet, le médecin légiste, l’ambulance. Ça va comme ça ? Vous voilà rassurée ?

– Oh moi, je disais ça comme ça !

– On peut visiter ?

Tout en regardant la ville s’animer, le flic se dit qu’on a noyé le pépé dans un bain de formol. Il demande :

« Vous savez ce que c’est, du formol ?

– C’est pas pour soigner la douleur ?

– Non, ça, c’est du synthol ! Du formol, c’est une solution de formaldéhyde ou aldéhyde formique, un gaz incolore, du HCHO si vous voulez, utilisée pour conserver les organes.

– Il y en a qui aime se compliquer la vie, tout de même.

Il ne sait pas si la vieille parle de la formule chimique ou de l’organisation du crime ; il opte pour la seconde hypothèse.

– Je vous le fais pas dire. Imaginez le bazar. Le zigoto, enfin je veux dire : le tueur, mais peut-être étaient-ils plusieurs, a dû vider l’aquarium pour le remplir de formol, et y plonger enfin le vieux.

– Sacré boulot, ponctue l’autre, soudain presque admirative.

– Il a dû y passer des heures à monter son opération ; c’est pas croyable que personne ne l’ait entendu !

– Je vous dis, c’était le pont.

– Le pont, oui. Il tombait bien, celui-là

– C’est bien simple, il y avait pas un chat dans l’immeuble ; dans le quartier non plus d’ailleurs. Sauf les touristes. Et puis les autres là, fait-elle, avec un mouvement de menton teigneux vers les Kurdes.

– Et je vous parle pas des va et vient dans les escaliers pour monter les bonbonnes.

Les dames-jeannes éparpillées dans le bureau font au moins dix litres chacune. La bignole s’étonne :

– Il en faut combien pour remplir l’aquarium ?

– Bonne question ! Je ferai plancher mes stagiaires là dessus.

– Comment vous pouvez blaguer avec ces choses ?

– Si on blaguait pas de temps en temps... Surtout dans nos métiers !

– Remarquez, il a sauvé les poissons.

– Ça, c’est vrai, Mme Wenger, mais c’est pas sûr que ça lui donne les circonstances atténuantes, même avec un juge écolo.

Aux pieds de l’immeuble, la voiture du médecin légiste et une ambulance viennent de se garer. Le parquet se fait désirer. Le flic se demande si le docteur était encore vivant quand l’autre a mis tout ce bordel dans son appartement. Est-ce qu’il a tout vu, l’ancien ? Est-ce qu’il a compris, surtout, quelle genre d’exécution on lui réservait ? Quel message on lui adressait ? Car si on a organisé un tel cinéma, c’est bien qu’on voulait lui dire quelque chose. Son « invité » a très bien pu l’immobiliser, le bâillonner, l’installer sur un siège, comme au spectacle. A voir la tête du papy, le capitaine a tendance à le croire. S’il n’a pas fait une attaque avant, le toubib a assisté à la mise en scène de sa mort. L’autopsie devrait le dire.

La concierge demande soudain si une secte ne serait pas derrière tout ça mais le capitaine ne l’écoute pas. Il imagine déjà Pfimlin, son chef, le tancer :

« Alors, Boreli, votre tueur de mandarins est de retour, on dirait ? Va falloir ressortir vos dossiers, mon vieux. Et les archives ? Vous avez des nouvelles des archives ? Bougez vous un peu, cette fois, OK ? »

2

STRASBOURG, été 1945

Noir

Mon commandant, Belzébuth, le seigneur du fumier, existe, je l’ai rencontré. Enfin, j’ai déniché son antre. Il se trouve dans la chambre 11 des caves de l’Institut d’anatomie de la faculté de médecine de Strasbourg…

Comme vous le savez, je suis arrivé dans cette ville à la mi décembre 1944. J’étais chargé de mener l’enquête sur les crimes de l’Institut, précisément. Notre service, à Paris, venait d’être alerté par le secteur cinématographique des armées, j’y reviendrai.

J’ai mené, ces derniers mois, des recherches, conduit les interrogatoires à l’hôpital civil, à l’Université, sollicité l’aide de médecins légistes, de toxicologues, d’histologues ; j’ai rencontré à plusieurs reprises des témoins directs du crime, une dizaine de personnes. Les coupables sont identifiés mais tous, ou presque, sont en fuite.

J’ai consigné cette descente aux enfers dans ce journal de bord ; il vous est destiné, mon commandant, en qualité de juge d’instruction près le tribunal militaire de la Xème région de Strasbourg.

Il m’a semblé que le plus simple était de raconter les choses dans l’ordre chronologique où elles se sont déroulées.

Avant toutes choses, je vous prie de bien vouloir excuser mon style. C’est mon premier rapport, l’ai-je dit ? Il ne présente certainement pas la rigueur juridique voulue. J’avoue que je n’ai guère fait de droit. Plus exactement, mon commandant, je n’ai jamais fait de droit, ni aucune autre discipline d’ailleurs. Avant guerre, j’étais …peintre. Je louais un atelier, avec deux collègues, à la Ruche, cette cité d’artistes rue de Dantzig, à Montparnasse. Heureusement, je pouvais compter sur ma compagne pour manger ; et encore, je dirais qu’on ne mangeait pas tous les jours à notre faim ; je subsistais tant bien que mal en faisant de la décoration de restaurants, ou de cafés. Il faut dire qu’il y avait une vraie solidarité dans notre groupe de peintres, faméliques mais partageux. Une de nos combines consistait à se faire inviter, les vendredi, dans une brasserie des grands boulevards, pour faire la claque lors de mariages ; il suffisait de venir en costume et de jouer les figurants ; le buffet était à volonté ; ce n’était pas trop dur même si, à la longue, ça devenait lassant. Mais je m’égare, direz vous. Pas tout à fait, en vérité. De notre groupe, le seul à être un peu connu était Francis Grüber, mon ami, mon maître. Son art sombre, fantasque, ses personnages émaciés, ses longues filles maigres, ses corps douloureux me subjuguaient. A croire qu’il prévoyait l’Apocalypse. En fait je crois bien aujourd’hui qu’il pressentait vraiment la guerre, bien mieux en tout cas que tous ces messieurs du Pouvoir et de l’Armée, pardonnez cet irrespect, qui auraient dû nous alerter et qui, eux, n’ont rien vu venir. Ou rien dit. En 1936, j’avais été réformé mais quand le conflit éclata, je fis des pieds et des mains pour partir sur le front ; on m’a pris, finalement, dans l’artillerie ; je ne me suis pas beaucoup battu mais tout de même, je pense avoir sauvé l’honneur. Notre bataillon a résisté tant qu’il a pu, peu, puis s’est replié vers le Sud. Démobilisé, fin 1940, et de retour à Paris, je ne pouvais pas reprendre mon activité de peintre, plus personne alors ne s’intéressait à l’art… et aux artistes. Les temps étaient épouvantables ; et puis je me retrouvais seul, le groupe s’était disloqué, Grüber était introuvable, ma compagne avait disparu ; j’ai finalement trouvé un travail d’enseignant à l’école des arts appliqués. Hôtel de Salé. Et là, la jonction avec la Résistance et les « services » s’est faite d’une manière un peu saugrenue : j’avais coutume, avec mes élèves, pour les travaux pratiques de dessin, de déambuler en ville et j’encourageais ces enfants à faire des croquis in situ ; on tombait assez régulièrement, forcément, sur des bâtiments tenus par l’occupant, des hôtels, des restaurants, des immeubles de bureaux, des postes de défense, des ensembles fortifiés ; mes élèves croquaient ces sites, souvent avec les compliments des Allemands eux mêmes ; au début on a fait ça comme ça, un peu par hasard et puis ce travail s’est systématisé ; mes étudiants ont pris l’habitude de faire des dessins de plus en plus précis, plus en plus « professionnels », quasiment des relevés photographiques, ou topographiques. Vous voyez où je veux en venir. Un de ces dessins, en effet, finit par tomber dans les mains d’amis d’amis et un jour, « on » me fit savoir qu’ « on » appréciait. J’étais ingénu et je ne compris pas sur le moment qui étaient ces admirateurs anonymes. On m’affranchit, on me dit de quels services il s’agissait ; il paraît que nos esquisses donnaient des informations de première main à la Résistance. Elles finirent toutes par emprunter le même chemin ; et lors de l’Insurrection de l’été 44, hasard ou pas, les FFI sont venus installer leur QG pour les quartiers du centre parisien dans les caves de mon école. J’étais aux premières loges lors de ces jours fabuleux ; je participais pleinement à l’aventure et je pris vite du galon. A la Libération, on m’affecta aux services secrets de l’armée, avec le grade de capitaine ; j’étais disponible, j’avais très envie de bouger, de pister le nazi, de le débusquer ; on me fit suivre une formation accélérée au « service de recherche des criminels de guerre ». Et quand je dis accélérée, c’est un euphémisme. J’eus deux semaines, en tout et pour tout, pour me familiariser avec mes nouvelles taches. Mon stage à peine terminé, on me demandait de partir pour Strasbourg, ma première mission donc.

Je rappelle, mon Commandant, que la ville de Strasbourg, durant l’été 1940, comme l’Alsace – Moselle, n’a pas seulement été occupée mais annexée au Reich. Purement et simplement. Elle est redevenue, aux yeux de Berlin, une terre allemande, indûment confisquée par les Français en 1918 et perdue avec le traité de Versailles. Résultat : les habitants n’ont plus eu le droit de parler français ; les livres en cette langue ont été brûlés ; les voies ont été rebaptisées ; même le port du béret a été interdit. Pardon d’énoncer de telles évidences, je sais bien qu’elles ne vous ont pas échappé, mais ces aspects sont importants, ils permettent aussi, je crois, de mieux comprendre notre affaire.

Les nazis ont pris possession de l’Université de Strasbourg ; elle a été rebaptisée Reichsuniversität, autrement dit Université impériale. De plus, elle a été placée sous le contrôle de la SchutzStaffel, l’échelon de protection comme ils disaient, la S.S.!

L’Université française avait décampé depuis quelque temps déjà. Un an auparavant, durant la « drôle de guerre », en novembre 1939 exactement, l’administration avait été déménagée en catastrophe à Clermont-Ferrand. On y avait même transféré la brasserie emblématique des étudiants, la Gallia, avec ses clients les plus assidus, les plus germanophobes aussi.

Mais une partie du personnel strasbourgeois était restée en place. Par dépit, par fatalisme ou par conviction. Ces employés vont se voir germanisés et encadrés par la police militarisée du parti nazi.

En 1941 arrive à la direction de l’Institut d’anatomie de la Faculté de médecine August Hirt. Le personnage clé de toute cette histoire. Il y professe l’anatomie, bien évidemment. L’homme a soixante ans. D’après les quelques photos retrouvées de lui, il présente une tête puissante, dure, carrée, pour tout dire. Des mâchoires solides lui donnent un bas de visage presque prognathe ; il a de larges oreilles, légèrement décollées, de petits yeux durs, des cheveux noirs plaqués, séparés par une raie à gauche bien droite.

D’origine suisse, le personnage est connu, et reconnu. C’est un médecin ambitieux, brillant, spécialisé dans la recherche sur le système nerveux sympathique et les tissus vivants. Il est même l’auteur d’une petite prouesse, dit-on, puisqu’il a découvert une technique de microscopie sans coloration. C’est un savant donc. Il n’a rien d’un fou ni d’un agité. J’insiste : c’est un homme raisonnable, intelligent, sensible aussi. J’ai pu apprendre par exemple qu’il était un grand amateur de Richard Strauss, de ses opéras et de ses lieder.

Cependant August Hirt est aussi un nazi notoire. Il est membre de la SS où il a le grade de Hauptsturmführer, rang équivalent à celui de capitaine. C’est donc un membre éminent de « l’ordre noir », comme il aime le répéter.

C’est fascinant de constater combien ces gens se revendiquent de la couleur noire, couleur de la mort, du deuil absolu, couleur du mal. Savez-vous, mon commandant, ce qu’en dit Kandinsky : « Comme un rien sans possibilités, comme un rien mort après la mort du soleil, comme un silence éternel, sans avenir, sans l’espérance même d’un avenir, résonne intérieurement le noir ». Voilà bien ce qu’incarnent August Hirt et ses uniformes noirs : la mort du soleil, de l’espérance.

Il est également un personnage influent d’un organisme intitulé l’« Ahnenerbe ». Littéralement, cela veut dire « études des caractéristiques héréditaires ». Mais cette société savante SS est plutôt connue sous l’appellation « L’héritage des ancêtres ». Une telle association de mots, « société savante SS », peut paraître étrange mais la nébuleuse noire contrôlait toutes les sphères de la vie publique. On peut même dire qu’elle était particulièrement à l’aise dans ces couches privilégiées de la société.

« L’héritage » avait été créé en 1933 pour appuyer la doctrine raciste d’Adolf Hitler, installer l’idée de supériorité aryenne et, dans un même mouvement, confirmer « scientifiquement » l’existence de races inférieures.

Durant la guerre, elle a été rattachée directement aux services de Heinrich Himmler, le numéro 2 du régime.

Au cours de toutes ces années, l’organisation a multiplié les études, les livres, les colloques et autres initiatives publiques pour justifier et magnifier la « race nordique indo-germanique ». Et discréditer, rabaisser, avilir toutes ces « sous-races » : juifs, russes, tziganes, judéo-bolchéviks, noirs, etc, ces « untermenschen », ces sous-hommes, concept dont le « Führer » avait eu « la géniale intuition », répétaient ses épigones. De la même manière étaient visés tous les « anormaux », malades mentaux, épileptiques, tarés, … tous ceux qui faisaient tache.

Le directeur exécutif de cette officine était le Standartenführer SS, colonel donc, Wolfram Sievers, dont August Hirt était un intime.

Autant dire que ce dernier, en 1941, lorsqu’il prend ses fonctions à la faculté de médecine, est un homme puissant, à qui toutes les portes de la société hitlérienne sont ouvertes.

Les premières semaines, à Strasbourg, j’étais très étonné, le mot est faible, choqué, indigné, révulsé par cette idée qu’on ait pu être toubib et nazi. J’étais ingénu et la vie m’a vite déniaisé. Non seulement il n’y avait pas de contradiction entre ces termes mais tout ce que j’ai appris ici montre que le corps médical allemand a été la profession qui a adhéré le plus massivement à l’idéologie national-socialiste. Et à mon avis, on ne sait pas encore tout ! J’ai pu vérifier qu’il ne s’agissait pas seulement, de la part de ces professionnels, d’un accord politique avec les nazis sur le rôle et la place de l’Allemagne mais d’une acceptation idéologique, forte, assumée, du thème hitlérien de la race. Un accord au niveau des idées mais la mise en pratique a suivi : ces gens ont mis la main à la pâte, passez moi l’expression. Sur les quais d’accueil des camps, sur ces rampes où des centaines de milliers de déportés, hébétés, ont échoué, c’était aussi des médecins qui attendaient et triaient ces malheureux.

Au cours de l’avance alliée, ces derniers mois, à l’Est, à l’Ouest, on a pu découvrir que de nombreux toubibs opéraient dans les camps de concentration ou d’extermination ; ils se sont livrés à des expériences épouvantables sur des êtres humains ; on a parlé d’expériences « anatomiques », si j’ose utiliser ce terme, des tests très ciblés en fait, au profit de la machine de guerre nazie : on éprouvait là le plus souvent l’efficacité d’armes nouvelles. Nos services collectionnent actuellement des éléments d’information sur ces horreurs ; les bourreaux auront bientôt à rendre des comptes.

C’est très exactement ce qui s’est passé à l’Université de Strasbourg. August Hirt et les siens ont utilisé l’Institut d’anatomie pour justifier la doctrine raciste de Berlin. Et pour leurs « travaux », ils ont eu sous la main un vivier : l’existence, à une soixantaine de kilomètres de la capitale alsacienne, du camp de Natzwiller-Struthof, le seul camp de concentration nazi sur le territoire français. Ce camp a été découvert, déserté, en novembre dernier par l’armée américaine. Il est installé au beau milieu des Vosges, à 750 mètres d’altitude, paradoxalement dans un cadre splendide. Avant guerre, le Struthof était une station de ski à la mode pour les strasbourgeois, le lieu idéal pour prendre un « grand bol d’air » comme affirmait alors une réclame.

Je l’ai naturellement visité : à flanc de montagne, le site ouvre sur un panorama dégagé ; la vue porte, de l’autre côté de la vallée, sur le Donon et les sommets environnants.

En 1941, les détenus eux mêmes vont construire ce « konzentrationslager ». Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’un camp d’extermination bien qu’il comporte une chambre à gaz et un four crématoire, je m’en expliquerai. Mais le régime y était d’une telle sévérité, d’une telle sauvagerie devrait-on dire, que ce camp semble avoir été le plus meurtrier de tout le système concentrationnaire, avec un taux de mortalité record ; 52000 prisonniers y sont passés, 21000 y sont morts.

La plupart ont été tués par la surexploitation, le travail, le froid, la faim, les coups…

Les morts étaient brûlés dans un four crématoire. Ingénieux et méthodiques, les organisateurs du site utilisaient la chaleur de ce foyer pour alimenter une citerne ; celle-ci approvisionnait les SS en eau chaude, en douches, alors que les baraques des prisonniers étaient glaciales, surtout dans cette région où l’hiver peut être sibérien.

L’universitaire August Hirt a donc eu recours pour ses expériences à ces prisonniers, ces « stucks », ces « morceaux » comme il disait. Des morceaux... Jusque là, si mes informations sont exactes, on reste dans la « normalité » de la terreur nazie, passez moi l’expression, mon commandant. Mais en 1942, à un moment où ces fascistes se croient installés au pouvoir pour mille ans, et alors que la germanisation de l’Alsace s’accentue ( les jeunes de la région sont enrôlés de force dans la Wehrmacht ou la Waffen-SS), August Hirt a une idée démoniaque. Soufflée par Belzébuth, j’en suis sûr. Il l’explicite dans une longue correspondance à son ami, le colonel Sievers ; lui-même en informera un proche d’Himmler, qui s’empressera de glisser cette proposition dans l’oreille du dignitaire hitlérien. J’ai retrouvé dans les archives du professeur Hirt une copie de cette lettre.

3

Vendredi 13 mai

21h00

« Thomas n’est pas avec vous ?!

Comme accueil, on pouvait faire mieux. Cesare Boreli n’a pas un salamalek pour Véronique Kemper.

La jeune journaliste oublie un instant le malotru. Elle se dit que tous les halls de gare offrent décidément le même spectacle. Les figurants changent mais la mise en scène est identique. Dans ces salles des pas perdus, il y a toujours plusieurs tribus. Celle des pétrifiés, têtes levées, les yeux sur les panneaux ; celle des sprinters qui enjambent et disparaissent du côté des quais ou de la ville ; celle des fouineurs, qui zigzaguent entre les passants, comme s’ils étaient à la recherche d’un rendez vous manqué. Et puis il y a le clan des assis, côté brasserie. Du genre anxieux silencieux toujours en avance ou retardataires bavards, espérant prendre le train suivant. Sans parler des moineaux, tout spécialement effrontés dans ce genre d’endroit.

Devant le kiosque à journaux, elle distingue les « Unes » de la presse locale ; toutes titrent sur une série de nouvelles profanations de sépultures dans la région.

Boreli aurait pu complimenter la jeune fille sur sa tenue – cuir et satin, s’extasier sur sa rousseur – on pourrait les prendre pour frère et soeur ; il aurait pu roucouler, elle n’a rien contre la courtoisie, Véronique. Mais non, l’autre n’en a que pour Thomas…absent !

« Il est pas malade au moins !

– Il n’en n’a plus pour très longtemps, mais il est courageux !

– Non ?!

– Je rigole !

Cesare hausse les épaules… puis se met à rire et s’excuse enfin :

– Pardon, je manque à tous mes devoirs. Soyez la bienvenue à Strasbourg !

Il y a deux semaines de cela, Véronique avait confié à son bibliothécaire préféré, Thomas Singer, que sa revue « Equité » comptait consacrer son numéro de rentrée à 1968 ; la rédac chef trouvait qu’on racontait un peu tout et n’importe quoi sur le sujet et voulait « remettre les pendules à l’heure », rien que ça. Evidemment les cadors de la rédaction s’étaient réservés les meilleurs morceaux du sommaire ; il ne restait à la pauvre pigiste qu’une enquête sur 68 en province ou… rien !

« T’as qu’à prendre Strasbourg, lui proposa Thomas.

1. Parce qu’il y a eu 68 là-bas ?

2. Il y a même eu 68 avant 68 !

3. C’est à dire ?

4. Les situs !

− En Alsace ?

− Affirmatif ! En 1966 !

Les si-tua-tion-nis-tes ! Pour Véronique, le mot rimait vaguement avec Guy

Debord et sa « société du spectacle ». Mais jamais l’idée ne lui serait

venue de l’associer à Strasbourg. Encore moins à cette époque. Or les situs

y avaient défrayé la chronique peu avant 68 : sur le sujet, Thomas était

incollable. C’est vrai qu’il avait fait ses classes universitaires en Alsace.

Mieux : elle apprit qu’il participait à un réseau d’anciens qui se réunissait

une fois l’an pour ruminer leurs souvenirs à l’occasion d’une

« stammtisch ».

5. Mais encore ?

6. Une petite bouffe, à l’alsacienne.

La prochaine messe était imminente, chez l’ami Cesare Boreli. La secte était accueillante. Il invita donc Véronique d’être de la partie ; elle accepta.

7. On se réunit dans un drôle de coin…

8. C’est à dire ?

9. Tu verras.

10. Au moins, c’est clair.

Et voilà qu’au dernier moment, l’autre s’était dégonflé, pour une vague histoire d’inventaire qui urgeait à la BNF. Il était venu en catastrophe, gare de l’Est, annoncer à Véronique que, finalement, il ne descendrait pas. « Tu me représenteras ». Elle hésita mais elle n’avait plus trop le choix. Pour la peine, Thomas était reparti avec Léo en cage. Il aurait la charge du chat pour le week-end.

Là voilà donc, sur le parking, sous un ciel maussade, cheminant à côté de Boreli. Elle le regarde en coin. Véronique sait qu’il est flic, mais Thomas n’a guère eu le temps de lui présenter le bonhomme

« On en a pour une petite heure, dit ce dernier, en invitant la jeune femme à monter dans sa voiture.

A peine installée, elle attaque :

– Alors, policier ?

Il se contente d’opiner.

– Soixantuitard et policier ?

Un demi sourire aux lèvres, il redouble ses hochements de tête, jouant les conducteurs affairés. Ils sortent de la ville.

– Policier intello, si j’ai bien compris.

– Vous êtes toujours comme ça ?

– Comme quoi ?

– Agressive.

– Non, directe. J’aime savoir. Thomas m’a dit que vous étiez l’auteur d’un manuel sur l’enquête criminelle.

– Il y a longtemps.

– C’était, paraît-il, le livre de chevet des élèves des écoles de police. Vrai ?

– C’est exagéré.

– On disait « Le Boreli », comme on parlait, au bahut, du Lagarde et Michard. Toujours selon Thomas.

– Arrêtez de me charrier. Mon pensum a servi pour quelques cours, et puis on l’a oublié. Pour l’heure, je suis plutôt un flic en panne.

La Nationale est saturée. Une procession interminable de camions monopolise la voie de droite. Certains « gros culs » s’amusent même à se doubler. Leurs acrobaties poussives tétanisent les automobilistes. « N’empêche, vous savez, dit-il en se prenant à retardement au jeu, la reine des enquêtes, c’est la criminelle,.

– Non.

– Quoi non ?

– Je ne savais pas.

– On a un point commun, vous et nous. Vous êtes bien journaliste ?

– On peut le dire.

– Alors on fait un métier où il faut aimer écrire.

– J’avais pas vu les choses sous cet angle mais si vous le dites…

– Vous ne me croyez pas mais dans la crime, on passe un temps fou à écrire… On est un peu les greffiers de la mort.

Il semble content de sa formule ; il la répète :

– Oui, les greffiers de la mort ; et il s’agit pas d’écrire n’importe comment, il y a des règles, une méthode.

Il commence à l’amuser ; elle l’encourage.

– Par exemple ?

– Hé bien, vous arrivez sur les lieux du crime, un appart, n’importe où, un type est à terre, un couteau entre les épaules, vous mettriez quoi dans votre rapport ?

– Moi ?

– Oui, imaginez que vous êtes flic.

– Que…cet homme est mort ?!

– Vous allez trop vite. De la méthode ! Il faut aller du général au particulier, ok ?

– ?!

– Vous commencez par décrire le coin. L’adresse, la date. Ok ? Vous… tu…, on se tutoie ?

– Bien.

– Bon, c’est pas pour toi que tu écris, ni pour le public. Le flic ne doit pas se prendre pour un romancier ; tu as un lecteur, un seul, le magistrat ; et l’autre, il a trente dossiers à se taper dans la matinée, ou à l’heure, les grands jours ! Alors il faut qu’en quelques lignes, il arrive à situer le décor de ton histoire, ok ?

Un début de brouillard commence a effacer le décor sur le bas de la nationale.

– On continue. Tu passes à l’objet du délit. Le corps. On le protège, le corps.

– Comment ?

– En enfilant des gants, par exemple. Te voilà devant le corps. Vas-y, à toi d’écrire maintenant : tu dois présenter la scène. Allons-y alonzo !

Véronique gonfle les joues, soulève les sourcils, hésite.

– C’est pas sorcier. On va s’intéresser à quelle heure il est mort, le gus. Dans les polars, il y a toujours un type pour donner l’heure à la minute près. Mais dans les faits, c’est un peu plus compliqué, c’est même souvent approximatif, ce qu’on peut raconter sur l’heure et le jour, soit dit entre nous. Et puis faut décrire la position du bonhomme, chercher des traces, des indices.

– Des empreintes ?

– Absolument. On mettra de la poudre, sur les objets que la victime, et l’assassin, ont pu tenir. Le problème, c’est que souvent, il y en a trop, des traces. J’ai d’ailleurs eu le cas ce matin même mais passons.

– Des taches ?

– Excellentes, les taches. Ça peut être du sang, va savoir, du vieux sang séché.

– Un cheveu ?!

– Oui, c’est bon ça, le cheveu !

– Pourquoi ?

– Facile à étudier, et ça conduit souvent à son propriétaire. Il faut se dire que l’assassin a forcément laissé une trace.

On dirait que le week-end a jeté tout Strasbourg sur les routes. Ça bouchonne à chaque traversée de village.

– Après ces préliminaires, on fouille. Tout. L’appart, la vie du mort …Il faut toujours partir de la victime. C’est d’elle qu’on va remonter au suspect. Faut trouver son jardin secret, il y en a un, forcément. A un moment, on en saura plus sur lui que toute sa famille réunie, sur ses petites manies, ses cachotteries.

– Ça prend du temps ?

– Ça dépend. Mais plus on connaît la victime, plus vite l’identité de l’auteur du crime arrivera. La « crime », tu sais, c’est le rouleau compresseur quand elle s’y met.

– Carrément ?

– Carrément. Non seulement on écrase tout mais on est lent comme l’engin. Il n’y a pas longtemps, j’ai mis la main sur un type ; l’enquête durait depuis quatorze ans : t’imagines la tête du bonhomme quand il nous a vu arriver. Quatorze ans après ! Il avait refait sa vie, s’était marié, un gosse. Pourtant il a pigé tout de suite quand il m’a vu ; il n’a pas fait de difficulté, il nous a suivi, ça n’a pas traîné.

Véronique reste songeuse. Il la relance :

– Et comment on fait pour trouver une piste ?

– Hé bien …

– On sonde les témoins, on décortique le carnet d’adresses, on fait une enquête de voisinage. On part de l’idée qu’il y a quelqu’un qui a vu quelque chose. Ou une enquête de passage : tu sais que la victime passait par un lieu précis tous les jours à telle heure ; tu te colles à cet endroit, tu interroges, tu demandes aux habitués s’ils n’ont pas remarqué un truc inhabituel.

– Le portrait robot ?

– Bien ! c’est bon ça, le portrait robot pour retrouver un suspect ; mais faut déjà disposer de choses précises. Il y a encore les écoutes téléphoniques, c’est surveillé comme méthode mais bon, on peut essayer.

– Ou les écoutes informatiques ?

– Ou informatiques, exact.

Véronique repère vaguement l’itinéraire. Ils viennent de passer Brumath. Direction Saverne.

– Bon, tu trouves un suspect, tu l’arrêtes, il y a la garde à vue ; ça consiste en quoi ?

Le capitaine ne laisse pas à Véronique le temps de répondre.

– D’abord, oublier l’idée qu’on fait parler les gens à coups de bottins et de projecteurs dans les yeux ; ça, c’est du cinéma ! On n’a jamais rien avec cette méthode, c’est inefficace au possible ; on n’interroge pas par la force. Dis toi qu’on est en face d’un mur et qu’il va falloir le démonter, bout par bout, brique par brique.

– ? !

– Première règle : ne jamais attaquer bille en tête avec le crime ; ça, c’est zéro pointé ; tu prends ton temps, tu as 48 heures devant toi, OK ?

– OK !

– Règle opposée : ne pas oublier le moment venu de poser la question, la bonne question.

– ?!

– Je connais un cas où des collègues cuisinent près de 40 heures un bonhomme ; puis, crevés, ils vont manger une pizza ; une secrétaire assure la permanence, elle demande au gars pourquoi il a tué ; il avoue ; elle lui fait remarquer qu’il n’avait rien dit jusque là. Il lui répond : mais on ne me l’a pas demandé !

La jeune femme éclate de rire.

– Autre règle : faut empêcher le bonhomme de dire non ; c’est un jeu, un jeu psychologique. Je te cite un autre cas qui m’est arrivé : un gaillard garde le silence pendant 46 heures. Motus pendant 46 heures, faut le faire, non ? À la 47e , il avoue mais assure ne rien vouloir signer ; j’étais coincé, j’avais rien d’autre contre lui. Résultat : on n’a pas pu l’embarquer, il est sorti libre une heure après !

– Mais il doit bien y avoir des flics plus doués que d’autres, non ?

– C’est pour moi que tu dis ça ? S’agace Boreli qui tout aussitôt tempère : Remarque, t’as pas tort, je te fais la leçon alors que je suis dans la panade ces derniers temps.

Véronique découvre que son chauffeur, sous ses airs d’ours placide, est un tantinet à cran. L’autre poursuit :

– De toute façon, même pour un flic doué, c’est dur de tenir tous les fils. En fait, c’est le groupe qui mène l’enquête ; on échange, on discute. Faut des gens posés avec toi. Tu sais, les meilleurs enquêteurs sont des gens mariés, avec enfants.

– Ha bon ?

– Oui, les journées sont dures, on a tendance, après, à picoler, si on est seul, trop libre ; on plonge vite. Tu es mariée au moins ?

– Bin, non.

– C’est pas bon, ça. Faut régulariser ?

– Ça va pas non, je postule à rien, moi ?

– C’est ce qu’on dit…

La pluie vient de s’y mettre. Le flic grommelle. Véronique, elle, se détend. Elle n’a jamais compris l’expression : ennuyeux comme la pluie. Cette saucée au contraire la repose. Les essuies-glace balaient l’incessant dégoulinement des eaux. Leur va et vient, comme un métronome, scande les rares moments de silence.

– Tu sais à quoi je rêve ?

Véronique, prudente, fait des yeux ronds, ne répond pas.

– Et ça me prend souvent !

– Ha bon !

– A écrire !

– Ecrire ?

– Ecrire, oui.

– Des rapports ?

– Non, pas des rapports ! Ni des manuels. J’en écris à longueur d’année des rapports. Non, mon rêve, c’est d’écrive des romans.

– Des romans ?

– Et quel genre de romans, figure-toi ?

– Sais pas.

– Des romans policiers !

– Des romans policiers ?

– Oui des polars, quoi ! J’adorerais écrire des polars.

– C’est drôle ça !

– C’est ce que tout le monde me dit : c’est drôle de vouloir écrire un polar quand on est flic. Mais je ne vois pas pourquoi ? Il y a pas de rapport, si j’ose dire !

– Bin si, quand même un peu.

– Non, il n’y a pas de rapport. Il y a même un monde entre l’enquête et le roman. L’enquête, c’est d’abord des corps déchiquetés, des proches hystériques et le pire…

– Oui ?

– Oh, le pire… c’est l’odeur. Ça pue, la mort, c’est pas croyable ce que ça pue ! Au bout de quelques heures, bien sûr. L’odeur, je te jure, c’est ce qui a de plus pénible dans ce boulot. Une odeur qui colle à la peau, on a l’impression de la trimballer sur soi.

Il fait un geste de la main devant son visage comme pour chasser un fantôme.

– Et puis une enquête, c’est austère. On passe la moitié du temps sur l’ordinateur, à pianoter ; et l’autre moitié à « planquer », à pister d’éventuels coupables. On s’ennuie beaucoup dans ce boulot, tu sais ?

– ?!

– Mais dans les romans, pas de cris à subir, pas de viande explosée sous les yeux, pas d’odeur, surtout, pas d’odeur ! Et pas de temps mort, non plus. On court tout le temps ; on se marre, souvent. Et puis pas de paperasses à remplir. Le pied, non ?

Un ange passe.

– Alors, tu veux toujours être flic ?

– Mais j’ai jamais voulu !

– Je rigole !

La radio de bord interrompt soudain leur colloque. Une sonnerie aigrelette. Il s’excuse auprès de la jeune femme, prend l’appel.

– Chef, c’est Noël.

– Mon adjoint, murmure-t-il à Véronique.

– Chef, vous n’êtes pas seul ? Je dérange ?

– Pas de problème.

Le brigadier dit être allé interroger le responsable de la petite communauté kurde qui stationne en bas de l’immeuble de Kougelman.

– Il parle un sabir franco-anglais, j’ai pas tout compris. Il prétend n’avoir rien vu, rien entendu. « …rien vu, nobody ! » qu’il disait. J’ai haussé le ton, menacé de l’embarquer. Le kurde a retrouvé, un peu, la mémoire. Il a gardé le vague souvenir, dit-il, d’un homme…

– Un seul ?

– Oui, un seul. Il traînait dans le quartier lors du fameux « pont ». C’est tout ce qu’il a accepté de me donner. Il a ajouté simplement qu’il portait un casque.

1. L’homme ?

2. Oui.

3. Comment ?

4. Blanc !

5. Quoi ?

6. Le casque. Blanc.

– Un motard, sans doute.

Etait-il jeune ? vieux ? grand ? petit ? blanc ? noir ? L’autre s’est dit incapable de le préciser. Il n’avait pas repéré non plus de moto.

– C’est maigre, chef. Désolé.

– Ça va.

– Je fais quoi ?

Boreli lui d’aller au service des archives de la fac de médecine. Un documentaliste leur a promis, non sans mal, la liste de tous les employés pendant la guerre. Des fois que l’itinéraire d’Ernest Kougelman passerait par là. Dès qu’il aurait l’info, Noël devait lui faire signe.

– Compris ! Au fait, j’ai croisé Pfimlin !

– Et alors ?

– Il répète dans les couloirs que c’est un coup du tueur de mandarins !

– Je m’en doutais… Bon, salut, à lundi.

Lundi, c’est sûr, à la première heure, son chef sera dans son bureau. « Avancez un peu plus vite, cette fois ! » va-t-il glapir. Un peu plus vite, ce sera pas trop difficile.

– C’est quoi ce tueur de mandarins ?

Véronique vient de tirer le capitaine de sa rêverie

− C’est ta dernière enquête ?

Elle demande pour la forme et s’attend à ce que l’autre réponde qu’il est tenu au secret. Elle aurait même trouvé ça normal. Au contraire, il se déboutonne en précisant juste que c’est « off » :

– C’est pas à la journaliste que je m’adresse mais à « l’amie d’Thomas ! ».

Il raconte sa visite du matin à « l’aquarium », commente :

– Je suis chargé de ce dossier depuis le début. Et cette affaire ne m’inspire pas. Je ne sens pas les victimes, je ne sens pas le mobile, je ne sens pas le tueur, je sens rien quoi. Je ne me sens pas moi même. C’est la première fois que ça me fait ça.

– Sec ?

– Sec de chez sec ! Mon seul titre de gloire, c’est d’avoir réussi pour l’instant à tenir la presse hors du coup. On aurait voulu étouffer l’affaire qu’on n’aurait pas fait mieux ! Je me demande même parfois si c’est pas pour ça qu’on m’a laissé l’enquête.

– Tu m’expliques ?

– Dans cette affaire, on a déjà quatre crimes…

– Quatre ?

– En comptant celui d’Ernest Kougelman, oui, quatre. Et il n’y a toujours pas d’échos dans les canards locaux, faut le faire, non ? Un petit exploit !

En fait, Boreli n’est sans doute pour rien dans cet escamotage. La chance l’a aidé, si l’on peut dire. Les victimes, parfois d’anciens notables pourtant, n’étaient plus à la mode. Tous des retraités. Des ombres déjà. Et puis les crimes étaient espacés. Personne dans la presse ne semblait vraiment avoir fait le lien entre ces disparitions. En quatre ans, on a le temps de penser à autre chose. Enfin, comme un fait exprès, lors de chaque mort, une actualité spectaculaire accaparait les médias ! Comme les rats suivant Hamelin, les journalistes s’acharnaient sur l’info convenue et foutaient au flic une paix royale. Le premier meurtre coïncida avec la canicule qui monopolisait toute l’attention. Lors du second crime, on n’vait d’yeux que pour le Proche Orient où l’on se massacrait à nouveau avec entrain. L’an passé, hors la présidentielle, rien d’autre ne comptait. Dans ce permanent tintamarre, sa partition à lui était inaudible. Il n’allait pas s’en plaindre. Son chef mis à part, il n’y avait personne pour lui reprocher son manque de flair.

Les trombes d’eau composent et recomposent sur le pare-brise de mystèrieuses figures, des arabesques dégoulinantes, une éphémère cartographie.

1. Comment tout a commencé ? Cesare et Véronique, parfaitement synchronisés, prononcent en même temps la même phrase. Elle, par curiosité et lui anticipant sa demande. Ils rient de cette concordance.

« Le premier mort remonte à trois ans, très exactement à la mi mai 2005.

Comment s’appelait déjà le bonhomme ? Mon problème, un de mes

nombreux problèmes, c’est la mémoire des noms. S’en souvenir est

toujours un calvaire. Je les efface aussi vite que je les entends. Je ne m’en

sors qu’en bricolant des fiches. Qu’il m’arrive de paumer ! Ça m’aide pas

trop dans les enquêtes.

– Alors, le premier ?

– Le premier de la liste était un certain…Birdof, voilà, Rolf Birdof. Un toubib, enseignant à ses heures à l’Université. Le bonhomme s’était enrichi sur le tard. Il avait, dit-on, quelques intérêts dans des produits pharmaceutiques. Selon son entourage, c’était un octogénaire fatigué mais coriace. »

Rolf Birdof était pensionnaire d’une maison de retraite située dans les faubourgs chics de Strasbourg, un établissement haut de gamme où de petits pavillons médicalisés, coquets, s’étalaient dans un immense parc verdoyant. Le lieu offrait toutes les commodités possibles, bain, hammam, jacuzzi, salle de sport, de danse, etc, version troisième âge bien sûr. Mais friquée. Un endroit ultra-protégé, aussi, un ghetto de vieux riches entouré d’un impressionnant mur d’enceinte, percé de deux points de passages, de vrais check point, gardés en permanence par des agents de sécurité paranoïaques.

Prospère, le docteur Birdof avait pris le programme le plus cher et payé des mois d’avance. Ça devait être le genre prévoyant. Il n’avait pourtant pas tout planifié, la preuve.

Le vieux était la coqueluche des résidants, des femmes pour l’essentiel. Il avait ses habitudes, ses journées étaient réglées comme du papier à musique : promenade, déjeuner dans sa chambre, sieste, sport, dîner en groupe.

Les pensionnaires en effet prenaient le repas du soir en commun dans le restaurant classieux du site.

Ce soir-là, il manquait à l’appel. Un haut parleur diffusa son nom à plusieurs reprises, dans les résidences, les salles de jeux, sur les promenades, en vain. La directrice, Madame Winterhalter, chignon strict mais vrai sex-appeal, le style beauté retenue, comme les héroïnes de Hitchcock en un peu plus lourd, peut-être, sillonna le parc avec sa brigade sécuritaire tout en l’appelant sur son portable. L’autre était sur répondeur ; elle finit cependant par localiser l’appareil, il sonnait du côté du sauna. C’était un bâtiment isolé, qui avait la forme d’un chalet miniature ; il se composait d’une petite salle d’attente, ou sas de déshabillage, et de l’enceinte proprement dite du sauna, en bois blond, où l’on accédait par une porte étroite. Le téléphone était dans l’entrée et le propriétaire dans le bain de vapeurs. Mais dans un tel état que la directrice jugea bon de ne rien toucher et d’appeler aussitôt les flics.

Boreli se rendit sur les lieux. Le capitaine se souvient qu’en arrivant au centre, baptisé « Maison Alexis Carrel », une fois franchies les chicanes de l’entrée, il eut l’impression de se trouver au milieu d’un green de golf. La journée avait été très chaude, une batterie de jets d’eau, pivotant par a-coups, aspergeait la pelouse dans un concert de sifflements aigus très énervants.

Il découvrit donc la scène telle que Winterhalter l’avait vue, à peine une demi-heure auparavant.

Dans le sas, l’imposant banc de bois, sur lequel les vêtements étaient soigneusement pliés, n’était manifestement pas à sa place ; il avait été poussé en travers de l’entrée du sauna ; et pour bloquer définitivement cette ouverture, deux cales étaient fichés dans le pourtour de la porte.

De l’encadrement s’échappait une sorte de mousse, blanchâtre et nauséabonde.

C’est surtout le hublot qui retenait l’attention. De l’autre côté de la petite vitre, on distinguait d’abord comme une tâche noire surmontée de deux points rouges ; il fallait une fraction de seconde pour reconstituer le motif : c’était le visage du mort…

« Un peu comme la tête du personnage du Cri d’Edouard Munch » dit le capitaine.

L’occupant du sauna avait collé sa bouche sur le verre, espérant être entendu ou y cherchant vainement de l’air, mais ses yeux semblaient sortir des orbites et savaient bien qu’il était trop tard.

Cette tête était auréolée par une manière de brouillard auquel le luminaire du sauna donnait une couleur étrangement mordorée. C’était bel et bien Birdof. Boreli tenta d’imaginer ses derniers instants.

Quelqu’un s’était glissé dans le sauna, à l’insu du vieillard ( peut-être somnolait-il ?) ou avec son accord (un intime mais c’était peu probable) ou encore en usant de violence. Cet intrus non seulement avait poussé le chauffage au maximum – il devait faire plus de 100 degrés dans la cabine- mais il avait jeté sur l’appareil un produit qui avait dégagé une fumée toxique étouffante.

Le laboratoire dira plus tard qu’il s’agissait d’un gaz à base de sulfure d’éthyle, que les militaires appellent ypérite, ou encore gaz moutarde.

L’agresseur, une fois ressorti, avait bloqué la porte, Birdof était fait comme un rat ; impossible d’échapper au piège ; il pouvait toujours hurler, le son ne passait même pas l’enceinte du sauna. Le lieu étant relativement retiré, il n’avait aucune chance. Il aurait pu avoir le réflexe de réduire la température de l’appareil mais ça ne servait déjà plus à rien. Le poison avait dû lui retourner la tête et les poumons.

« Non seulement son visage était plaqué à la vitre mais ses mains étaient agrippés à la paroi, ses ongles incrustés dans le bois, comme s’il s’était lui même épinglé au mur, vieil insecte de collection. Il est d’ailleurs resté collé à la porte une fois mort. Birdof m’a semblé poussé là autant par la peur que par la haine. Cette posture, par la suite, m’a littéralement hanté.

– Pourquoi ?

– J’ai comme la conviction qu’ils se sont regardés, de part et d’autre de la vitre, l’agresseur et l’agressé.

– Se connaissaient-ils ?

– Je n’en sais rien mais je te le dis : ils se sont regardés.

– C’est étrange. L’assassin aurait dû plutôt fuir, son forfait accompli.

– Etrange, peut-être, mais je suis à peu près sûr que le tueur s’est comporté en voyeur. Je l’imagine, témoin glacé, préservé, manipulateur. Il observait l’autre qui l’observait. A travers le hublot. Comme si le spectacle faisait partie du supplice. Comme si croiser le regard de l’autre comptait autant que sa mort, participait à sa mise à mort ».

Il a fallu prendre des précautions pour ouvrir la cabine. On fit appel à un agent revêtu d’un scaphandre. Le corps du vieillard était boursouflé, gonflé, sa peau était recouverte d’ampoules comme s’il s’était roulé dans un champ d’orties. Les conditions de cette mise à mort étaient particulièrement sadiques. Et incompréhensibles.

« L’infirmier chargé de suivre ce patient de luxe fut viré dans la semaine. Je l’avais interrogé, il n’y était pour rien, il entreprenait au même moment une antillaise gironde, forcément gironde, dans les cuisines. Mais son expulsion permit de calmer, un peu, les esprits dans l’établissement, de trouver un bouc émissaire à bon marché. Surtout que le soignant était un étranger.

– C’est à dire ?

– Les pensionnaires insistèrent sur son drôle d’accent. De l’Est. Entre parenthèses, parler d’accent à Strasbourg, c’est plutôt rigolo, mais passons. Les uns me dirent que c’était un Kurde ; pour d’autres, il ressemblait à un Polonais. Une rombière m’assura même qu’il s’agissait d’un Babylonien ! Elle voulait dire : Macédonien… »

Boreli se mit en quête de témoignages. Un pensionnaire prétendit avoir aperçu une femme louche dans les parages. Renseignement pris, il s’agissait de Mme Winterhalter. Le vieux se confondit en excuses. Un autre parla d’un jeune « pas d’ici », il désignait en fait le livreur de pains, un beur à l’alibi en béton. Et ainsi de suite. Quelqu’un parla encore d’un homme « en blanc ». « Tu parles d’un indice ! ». Ce fut tout. Quant à la bio du vieux toubib, elle était lisse de chez lisse : jeune résistant, puis chercheur apprécié, biznessman reconnu enfin. Point.

Le capitaine met en boucle, et en sourdine, « Le beau Danube bleu » de Strauss. Johann, pas Richard. Dans la version space où Kubrick fait valser les planètes dans son « 2001. L’odyssée de l’espace ». La main droite de Boreli plane, s’envole, tourbillonne. Du klaxon, il rythme la mélodie, que reprend Véronique : Do, do, mi, sol, sol, sol, sol, mi, mi, do, do, mi sol, sol…

– Tu connais l’année de cette musique ?

– Le Danube bleu ?

– Version Kubrik !

– ?!

– 1968.

Il fait nuit quand ils arrivent enfin à l’entrée de Rodinger. La vitrine du café-hôtel-restaurant brille comme un phare. Il n’y a d’ailleurs que le « Jérusalem » qui scintille dans les ténèbres.

4

STRASBOURG, été 1945

Gris

Pour ne pas perdre la main, m’aider aussi à mieux percer cette personne peut-être, j’ai passé une partie de nuit sur le portrait de Mlle Adler ; il n’est pas question de la faire poser, bien évidemment, je travaille de tête ; et puis je m’aide de temps à autre d’une photo d’identité que j’ai punaisée sur le chevalet. J’ai trouvé dans une papeterie du centre ville des toiles, des tubes de peinture de très médiocre qualité mais on ne va pas faire le difficile. Peindre a, pour moi, l’étrange propriété tout à la fois de me détendre et de me concentrer, je ne peux pas mieux dire.

Helena Adler était la secrétaire d’August Hirt, une adjointe parfaitement bilingue comme le souhaitait le professeur ; elle est actuellement retenue dans la caserne où je réside.

Cette strasbourgeoise risque la prison pour collaboration. Je la ménage car son témoignage m’est capital pour comprendre le fonctionnement de l’Institut et de l’Université, pour mieux cerner aussi la personnalité de son « patron ». Et puis je confesse une coupable compassion pour cette jeune femme qui est enceinte, elle semble même être dans les tous derniers moments de sa grossesse. Pour tout vous dire, mon commandant, et sauf contrordre de votre part, je compte au terme de cette instruction lui fournir un passe-droit. Après tout, elle n’exerçait que des fonctions administratives. Et puis que lui souhaiter de mieux que de se faire oublier ?Et de s’occuper de son futur bébé ?

Le teint pâle, Mlle Adler semble uniformément grise. Elle a des cheveux longs et gris-argentés, ce qui est tout à fait impressionnant vu son jeune âge ; ils sont ramenés en deux nattes roulées sur l’oreille. Ces macarons lui donnent un air sévère qu’accentue encore le port, invariable, d’un tailleur strict et gris, lui aussi. Ses yeux gris clair déroutent le regard de l’ autre, sa bouche étroite laisse passer le minimum de messages.

Son gris est une couleur de cendre et de brouillard, de deuil et de mélancolie et la rondeur de son ventre semble ne rien y changer. Il paraît que le gris est la première couleur que découvre l’enfant en venant au monde ! Entre noir et blanc, jaune et bleu, rouge et vert, le gris – si j’étais méchant, j’ajouterais : le vert de gris- est bien sa couleur de prédilection.

Mlle Adler est distante, impavide, froide. Les rares moments où elle s’anime, où elle sort d’elle même, si je puis dire, c’est quand elle évoque son travail ! Elle présente cette étrange particularité des gens d’ordre : elle n’a pas émis le moindre doute, ni le plus petit regret, sur sa fonction dans la machine nazie ; jamais une réserve sur l’attitude de ses anciens patrons ; jamais une critique, ni autocritique. Elle était pourtant au fait de tous les agissements de l’administration, en tout cas au niveau de l’Institut. En même temps, respectueuse par principe de l’autorité, elle n’a pas beaucoup hésité à collaborer avec mes services, dès que je l’ai sollicitée. Toujours avare de ses propos, elle a cependant répondu avec rigueur et scrupule, avec le même professionnalisme, j’imagine, qu’elle avait mis au service de son précédent maître. Le pouvoir change, et elle, elle sert le pouvoir. Telle semble être sa morale.

Mélomane averti, August Hirt suivait de près l’actualité musicale. Durant l’hiver 1941-42, il avait beaucoup été question, dans la presse allemande, de la représentation de « Tristan et Isold » à Paris sous la direction de Herbert Von Karajan. Mais le professeur Hirt aimait plutôt Strauss que Wagner. Son grand regret, selon Mlle Adler, était de ne pas avoir pu assister à l’opéra de Richard Strauss, « Elektra », à Karlsruhe, où Agamemnon tue Iphigénie, Clytemnestre tue Agamemnon ; et Electre tue Clytemnestre. Cette hystérie lyrique l’exaltait.

Il avait toute la collection des microsillons disponibles du musicien et il repassait volontiers « Salomé », surtout la scène où la fille d’Hérodiade, après avoir dansé pour le roi Hérode, obtient la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d’argent et baise le chef coupé.

August Hirt, excellent francophone au demeurant, était très remonté contre les Français qui n’avaient pas aimé cet opéra. Rancunier, il se souvenait des échos de la presse parisienne d’avant guerre ; celle-ci avait parlé de « drame épileptiforme », de « cauchemar de la Salpetrière », de « germe morbide », de « névrose »… Il en voulait particulièrement à Romain Rolland qui avait osé accuser Strauss de mettre en scène « des êtres malsains, malpropres, hystériques ou alcooliques, puant la corruption mondaine et parfumée » !

Crétins de Français !, disait Hirt, ils ne comprennent décidément rien à Strauss. Comparer ses rythmes à de l’épilepsie et trouver ses mélodies morbides le mettait en rage. Et médire de Salomé ! Pour lui, c’était la femme fatale, la sœur de la mort, l’ensorceleuse, la femme serpentine, la Femme, tout simplement ! Toutes les femmes n’étaient-elles pas des Salomé, innocentes et monstrueuses à la fois.

August Hirt aimait tout de Strauss ; mais il avait un faible pour ses lieder ; il connaissait par cœur ces miniatures maniérées, ces petits poèmes désuets, et les entonnait volontiers, a cappella bien sûr, aux moments les plus improbables. Dans les couloirs de l’Institut ou en salle d’opération, à la fin d’un cours ou en pleine réunion. Celui qu’il préférait était sans conteste « Zeitlose », le colchique :

Auf frisch gemähtem Weideplatz

Steht einsam die Zeitlose…

Sur le champ fraîchement fauché

Se tient solitaire un colchique…

Mlle Adler insiste pour que l’on ne fasse pas du professeur Hirt un « mouton noir », c’est son expression. Toute l’administration universitaire, dit-elle, était au courant de ses activités. Qu’il s’agisse du doyen de la Faculté de Médecine, le professeur Stein, ou même du recteur de l’Université allemande de Strasbourg, le professeur Schmidt. Ce dernier n’était autre que le directeur de la clinique ophtalmologique de l’Hôpital civil. Or cette clinique est située juste en face de l’Institut d’Anatomie. Tout ce qu’a fait August Hirt le fut avec l’accord et l’assentiment de ces deux notables, entre autres, tous deux membres influents du parti nazi : telle est la conviction de sa secrétaire.

Installé dans ses nouvelles tâches à l’université de médecine, contrôlant de près la réalisation de son laboratoire au Struthof, entouré d’une équipe ardente de toubibs allemands, elle-même épaulée par quelques collaborateurs alsaciens, August Hirt passe l’hiver 1941- 42 dans une ambiance de travail et d’émulation. Et il est alors traversé par une idée fulgurante. Il sait, il pressent que la solution finale est en route ; il se dit que « la race juive », plus exactement la « race judéo-bolchevik » ou la « race des commissaires » comme il aime aussi la nommer, est sur le point d’être anéantie. Il faudrait donc en conserver des vestiges, réunir des « spécimen » tant qu’il en est encore temps, garder la trace d’un monde en voie de disparition, en conserver quelques restes. Non comme hommage, certes, mais comme trophée, comme signe de victoire aussi de l’Allemagne et de sa science qui ont su débarrasser l’humanité de ses tumeurs. Il va proposer de faire de Strasbourg, de sa fac de médecine, de son institut d’anatomie le futur grand centre de documentation de cette sous-race, un musée en quelque sorte des êtres inférieurs disparus. Un musée du Juif ! Pourquoi ? Pour les besoins de la science, pour l’édification des générations futures, pour la beauté du geste, tout simplement.

Le clou de cette installation serait une collection de squelettes ; plus exactement un alignement unique de crânes, de jeunes et d’adultes, d’hommes et de femmes. 150 crânes alignés comme à la parade et qui parleraient des temps anciens.

J’y vois, mon commandant, comme un lointain écho à ces cérémonies celtiques où dignitaires et prêtres exhibaient les crânes ornés d’un cercle d’or de leurs adversaires et s‘y livraient à des libations.

Moderne barbare, August Hirt devait s’imaginer que l’on viendrait des quatre coins du Reich, en famille, pour visiter sa collection, une fois que la guerre ne serait plus qu’un mauvais souvenir, quand les aryens triomphants et assurés, tout pleins de leur évidence, souhaiteraient se rappeler à quoi ressemblaient déjà les « autres », montrer le mal auquel le monde avait échappé, confirmer encore et encore leur triomphe final, total.

Peut-être se voyait-il déjà commenter doctement ces restes de sous-races à un public de choix, à ces chers chevaliers de l’ordre noir, et pourquoi pas

au Führer en personne, ébaubi autant par cette enfilade de têtes que par ses propos éclairés ? Sans doute se rêvait-il, désinvolte et compétent, tapant de sa badine ces calottes numérotées et raconter l’ascendance, l’itinéraire, les caractéristiques de chacune d’entre elles avec une extrême précision…

L’idée, se dit-il, ne peut que plaire à Berlin.

Il en fait part, je l’ait dit, je crois, à son ami Wolfram Sievers de « L’héritage des ancêtres », lequel partage entièrement son désir et lui conseille de mettre noir sur blanc ce projet qu’il se charge de transmettre à Heinrich Himmler.

Le professeur convoque sa secrétaire. Celle-ci affirme se souvenir parfaitement de la dictée de cette lettre et du jour où cela se passa. Non seulement parce que ce courrier est « solennel », selon son expression, mais surtout parce qu’il coïncide avec l’anniversaire de la jeune femme. Vingt-cinq ans ! Ce même-jour, en effet, elle a droit à des égards particuliers de l’ensemble du service. Les collègues se sont cotisé pour lui offrir un manchon en astrakan, plus exactement de breitschwanz, gris bien sûr, dont elle faisait usage en toute saison

Le professeur, dit-elle, d’ordinaire si maître de lui, est anormalement tendu ; il marche de long en large dans le bureau tout en cherchant ses mots. A chaque silence, parfois long, elle regarde le gel qui recouvre les vitres du bureau de la direction. Elle a toujours été fascinée par la parfaite géométrie de ces dessins. Pour elle, c’est la preuve de l’existence de Dieu, me confie-telle, impénétrable.

Trouver Dieu dans la forme d’un dessin n’est pas une idée pour me déplaire mais je me suis bien gardé de pousser la discussion. Moi, je n’ai jamais prétendu rencontrer le divin dans un tableau, encore moins dans les miens. Pouvoir juste tutoyer la beauté, ou transformer la laideur, me suffit amplement.

August Hirt dicte :

« Il existe d’importantes collections de crânes de presque toutes les races et peuples. Cependant, il n’existe que très peu de spécimens de crânes de la race juive permettant une étude et des conclusions précises. La guerre à l’Est nous fournit une occasion de remédier à cette absence. »

Comme je lui demande ce qu’elle pense alors de tels propos, d’un tel projet, la secrétaire prétend qu’elle a du mal à tout comprendre immédiatement car elle est concentrée sur le mot à mot ; quand elle prend en sténo, elle est obsédée par chaque expression et l’ensemble perd un peu son sens ; elle ment bien sûr mais avec un tel aplomb. Et puis je ne veux pas la braquer, j’ai trop besoin de ses confidences…

« Nous pouvons obtenir des preuves scientifiques tangibles en nous procurant des crânes de commissaires juifs, bolcheviques, qui personnifient une humanité inférieure, répugnante mais caractéristique ».

Je reprends au mot à mot ses expressions : « des crânes de commissaires juifs, bolcheviques » et « une humanité répugnante mais caractéristique » ; le patron de l’Institut poursuit :

« Pour la conservation et l’étude du lot de crânes ainsi obtenus, la nouvelle Université d’Etat de Strasbourg serait le lieu qui conviendrait, en raison des buts et des tâches qui lui ont été assignés ».

Voilà donc le plan du professeur Hirt : faire de son centre strasbourgeois le lieu d’excellence de l’Empire en matière de recherche –et d’exposition- sur les « sous-races » …

« Le meilleur moyen d’obtenir rapidement et sans trop de difficultés cette collection serait de donner des instructions pour qu’à l’avenir la Wehrmacht remette vivants à la police du front tous les commissaires bolcheviques juifs. La police les gardera jusqu’à l’arrivée d’un envoyé spécial. »

August Hirt précise alors que l’ « envoyé spécial » en question peut être un « jeune médecin » ou un « étudiant en médecine » appartenant à son équipe et ajoute :

« Celui-ci, chargé de réunir le matériel, devra prendre une série de photographies déterminées à l’avance, effectuer des mesures anthropologiques. Il devra s’assurer autant que possible de l’origine, de la date de naissance, et le maximum de détails personnels sur les prisonniers. »

Les mots disent bien la sauvagerie des choses. On ne parle déjà plus « d’humanité inférieure » mais de « matériel ».

« Après la mort de ces juifs dont on prendra bien soin de ne pas endommager la tête, il séparera la tête du tronc et nous l’adressera dans un liquide conservateur ».

5

Vendredi 13 mai

22h30

« Descendez les flics.

Camarades

Descendez les flics ! »

Serge Aigle, sur le pas de la porte, « aragone » en guise de bienvenue. Il a le visage étroit, énergique, buriné. Le costar blanc en lin, fatigué, le panama, couleur crème, lui donnent un genre dandy pauvre. Derrière lui, Georges Federmann-Dutriez, long, sec, cheveux bruns-noirs, coupés très courts, petite barbiche est un mélange d’ardeur et de tendresse. Il a un côté imprécateur tranquille. Il porte un ensemble de toile bleu.

Tous les ans, à la mi mai, Boreli appâte quelques amis pour organiser sa stammtisch rituelle, une cérémonie commémorative et privée. Les invités ? Des anciens de la fac de Strasbourg, vétérans de 1968. Le chiffre des participants varie. Il est monté une fois à dix, le plus souvent ils sont une demi-douzaine à faire le voyage mais le noyau dur, c’est Georges, Serge, Thomas Cavaignac et lui.

« Quatre, le beau chiffre, dit Véronique. comme les points cardinaux ou les piliers de l’univers.

– Comme les saisons.

– Ou les cavaliers de l’apocalypse ! »

C’est en 1998, pour les trente ans des « événements », que Boreli avait eu l’idée de réunir, autour d’une table, ces vétérans. Il fournissait le lieu, un café-hôtel-restaurant, qu’il venait d’acquérir.

L’immeuble est situé à Rodinger, son village natal. Les gens du coin ont toujours appelé ce commerce « Jérusalem », il n’a jamais très bien su pourquoi. On devine encore l’appellation, délavée, sur la façade. Difficile pourtant d’imaginer le paradis dans cette grosse bâtisse sans style de deux étages.

Les Boreli avaient longtemps logé là, dans un deux pièces-cuisine, un meublé au dessus du café, avant d’obtenir un logement dans une cité de mineurs. Dès le lycée, Cesare s’était éloigné du village et des siens.

Apprenant, des années plus tard, la mise en vente du « Jérusalem », il avait eu l’idée de racheter le bâtiment, et le fond de commerce. C’était comme une dette envers ses parents, décédés. L’affaire était bon marché, on peut même dire bradée. D’abord parce que le bled était un peu spécial. Et puis il avait repris la patente du commerce, à la condition d’ouvrir le café au moins une fois l’an. En général, ce jour-là coïncidait avec la stammtisch. Il n’y avait d’habitude pas le moindre pékin mais il fallait respecter le cahier des charges, se déguiser en bistrotier pendant vingt-quatre heures. Les chambres aussi, une demi-douzaine, attendaient vainement le chaland. Le reste de l’année, la boutique restait fermée mais demeurait à la disposition du groupe : venait qui voulait, la clé était chez un voisin. L’idée de retrouver les anciens de 68 dans ce village du nord-est alsacien, à deux pas de la frontière allemande, était hasardeuse. Mais la première rencontre fut concluante. Tout se passa bien. Les anciens étaient même si contents que Boreli répéta l’opération puis la systématisa. Ces réunions avaient un côté un peu maniaque mais pour Cesare, c’était mieux que de se revoir pour les enterrements.

Les vétérans se tombent dans les bras les uns les autres.

Véronique reste en retrait. Ils finissent par la découvrir.

– On nous a changé notre Thomas !

– On ne perd pas au change.

Federmann-Dutriez est psy, ou cinéaste, ou les deux. Comme tout le monde parle en même temps, Véronique n’a pas tout saisi. Aigle, lui, fait dans l’humanitaire.

« Des samaritains » dit d’eux le flic.

La salle du café-restaurant est rangée, la table pour le dîner est mise. Un peu partout, au mur, des photos retracent les grands moments de mai 68 à Strasbourg. Les épreuves sont de Boreli. Il traquait à l’époque les inscriptions peintes sur les façades d’immeubles, les entrées de bâtiments universitaires, les murs d’amphis. Il a accroché ici ses meilleurs clichés. Le trio commente, s’émeut

Un slogan, direct, propose : « Mangez vos professeurs ».

« Tu te souviens où c’était ?

– Salle Fustel de Coulanges ?

– Non.

– Fac de lettres ?

– Non : Ecole de Chimie ! »

Une autre reproduction, dans la cuisine, suggère :

« Ne dites plus : SVP, M. le professeur, dites : Crève, salope ! »

« Tu sais que plus aucune porte ne ferme, dit Georges.

– Aucune fenêtre non plus, ajoute Serge.

– On m’a dit, oui.

Véronique trouve le sol étrangement gondolé mais s’abstient de tout commentaire. Boreli ne semble pas s’inquiéter particulièrement.

Ils passent à table. Tartes flambées à volonté, nature ou gratinée. D’ordinaire, c’est Boreli qui régale, à l’italienne. Les années précédentes, il leur a fait des cannelloni au parmesan, des rigatoni aux champignons, du risotto printanier. Tout de sa composition, s’il vous plaît. Du basique mais du bon. Avec, en prime, une leçon de cuisine pour ceux qui voulaient prendre des notes ! Sur son ordinateur au bureau, le fichier le plus étoffé est celui qui traite de recettes ! Ce soir, il est arrivé trop tard. Il se rattrapera demain.

A peine installé, Federmann-Dutriez entame ce qui semble être son morceau préféré : l’Alsace. La patrie du refoulé, dit-il, de l’amnésie organisée. Conviviale mais taiseuse.

« C’est qu’on n’aime guère parler du passé, ici ?

– Comme tout le monde, non ? Plaide Véronique, qui pense à ses passages à vide, il n’y a pas si longtemps, sur le divan.

Le psy riposte :

« Peut-être. Mais il s’agit des miens et leurs silences honteux me tuent. L’omerta est aussi une vertu alsacienne. Chaque fois que je l’ouvre, je tombe sur un flic de la pensée, excuse moi, Cesare, pour me dire : « Il faut tourner la page, Federmann, il faut tourner la page ! C’est du passé tout ça ! ». Mais on l’a même pas lu, la page, et eux voudraient déjà la tourner.

Federmann-Dutriez travaille à un documentaire sur le camp du Struthof, « un camp méconnu, pour ne pas dire plus ». Il vient de dénicher aux archives une scène sidérante. On y voit un préfet mettre le feu aux baraques du camp.

« Le seul camp de concentration nazi en territoire français. Génial, non ?

– C’était quand ?

– Ça s’est passé le 29 mars 1954 très exactement, lors d’une cérémonie officielle. Le préfet de la République s’appelait Paul Demange. On voit cet officiel, personnage volumineux, une torche à la main, qui incendie méthodiquement les bâtiments du camp. Derrière lui, toutes les huiles, en rang d’oignons, sont au garde-à-vous, galonnés de l’armée, élus, porte-drapeaux du « Souvenir français » ! Presque tout le camp partit en fumée. N’échappèrent à l’incendie que trois ou quatre baraques témoins ! »

Federmann a un ton de Savonarole :

« Le préfet parla de « purification par le feu ». Purifier par le feu ? Vous imaginez un peu ? Qu’est-ce qu’il veut brûler, le gros Demange ? L’épouvante nazie ? Les tortures infligées aux déportés par des médecins SS, pudiquement qualifiées par un officiel de « recherches anatomiques » ? Qu’est-ce qu’il veut cramer, bon Dieu ? Le four crématoire ? La mémoire ? L’Histoire ? Circulez, il n’y a plus rien à voir ! On efface tout ! La presse locale alors est enthousiaste. Le matin même de cette invraisemblable cérémonie d’Etat, Les Dernières Nouvelles d’Alsace titraient : « Ce soir, les baraques n’existeront plus ! »

– C’est fou, cette histoire ! S’émeut Véronique.

– Attendez. C’est pas fini. Ce Demange en question n’est pas n’importe qui. Il avait été, durant la guerre, chef de cabinet de l’amiral Darland, ministre de l’Intérieur de Vichy, un temps successeur désigné de Pétain !

La journaliste le regarde tonner.

Boreli joue les modérateurs, réclame une pause. Georges bougonne. Serge débarrasse. Le capitaine se met en quête d’un Gewurztraminer pour le dessert. Il invite Véronique à découvrir sa cave. Ils s’y aventurent par un vieil escalier en colimaçon qui branle et grince. La spirale infernale. Pour Cesare, l’association d’idées est immédiate : il repense au troisième mort de son enquête, le mort de l’an dernier. Comme s’il reprenait la conversation de la voiture, il en fait part à la jeune femme.

Les investigations sur Birdof n’avaient rien donné. Le type était connu mais solitaire ; il n’avait plus de famille proche, personne pour faire pression. Son dossier traîna et prit une voie de garage. Près d’un an plus tard intervint le second meurtre du même tonneau. L’affaire Birmann. Encore un toubib.

« C’est à partir de ce nouvel assassinat qu’on a commencé, dans le service, à parler du « tueur de mandarins ». Ça remonte à 2006. Walter Birmann avait à peu de choses près le même âge que Birdof. Comme lui, il avait travaillé à l’université de médecine de Strasbourg et fricoté un peu du côté de l’Hôpital ! »